チック症・トゥレット症の理解と対応①~音声チック・運動チックとトゥレット症~

- #チック症・トゥレット症の理解と対応

- #相澤雅文

目次

チック症状の種類とチック症・トゥレット症の概要

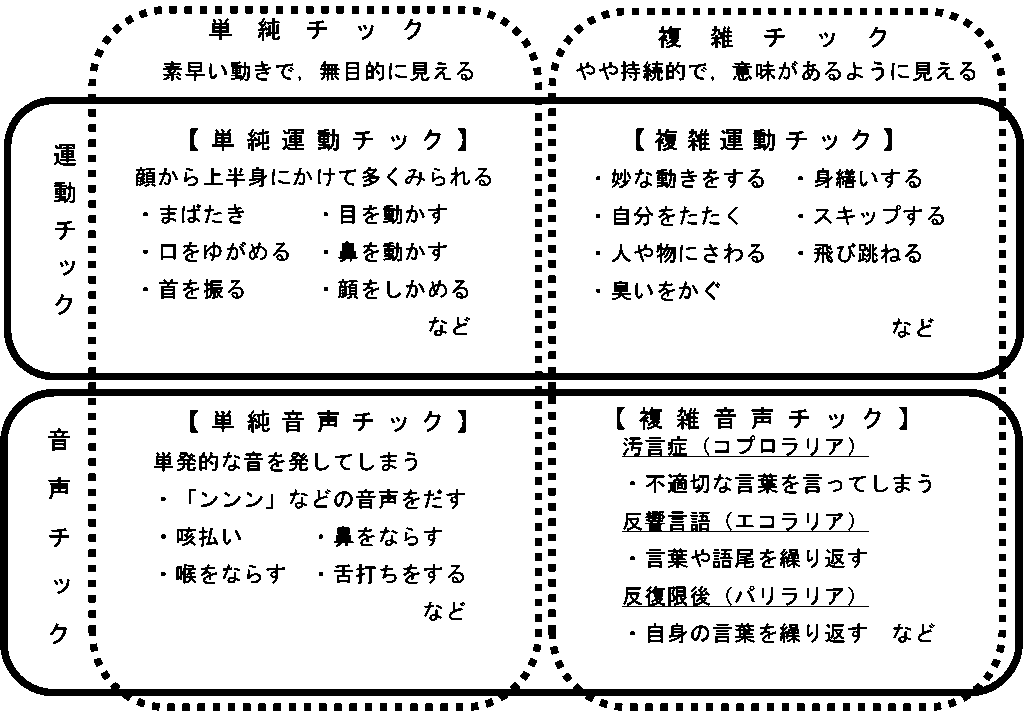

1.チック症状の種類は4つ

チック症状には、反復的で不随意な動き(運動チック)と音声(音声チック)があります。チックは一時的に抑制できるものの、強い衝動を伴うことが多く、自分自身が制御することは難しいのです。また、明らかに無目的なように見える素早い単純なチック(単純チック)、目的があるように見える複雑なチック(複雑チック)があります(図1参照)。

- 単純運動チックは、瞬き、目を動かす、口をゆがめる、鼻を動かす、首を振る等、顔から上半身にかけて多くみられます。

- 複雑運動チックは、腕の屈伸、スキップ、飛び跳ねる、叩く、臭いをかぐ、等があります。

- 単純音声チックは、「ンンン」など声を出す、咳払いをする、鼻をならす、喉を鳴らすなど、単発な音の連続です。

- 複雑音声チックは、言葉を繰り返す、語尾を繰り返す、卑猥な言葉を言う、等があります。

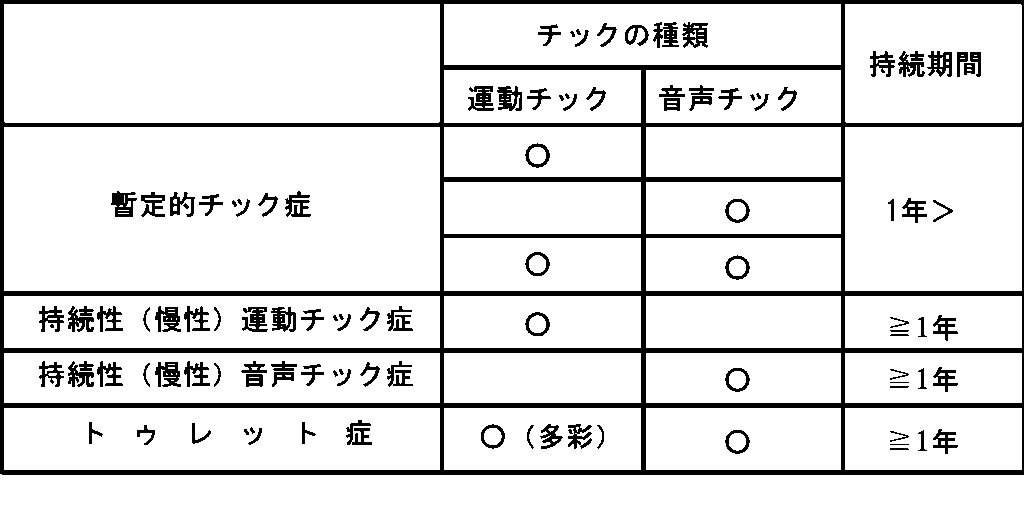

2.チック症・トゥレット症とは

「トウレット症」は「複数の運動チックと、1つ以上の音声チックがあり、チックが始まってから1年以上持続しているもの」と定義されています。例えば、単純運動チックの「瞬き」と「首振り」、単純音声チックの「ンンン」という小さな声があり、いずれかのチックが始まってから1年以上続いていれば「トウレット症」と診断されます。

その他に、1年以内で症状が現れなくなる「暫定的チック症」、1年以上持続的に音声チックまたは運動チックが現れる「持続性運動(あるいは音声)チック症」があります。

表1 チック症とトゥレット症

参考文献

金生由紀子編(2017)『こころの科学194 チックとトゥレット症』日本評論社

NPO法人日本トゥレット協会(2018)『チック・トゥレット症ハンドブック -正しい理解と支援のために-」

酒井隆成(2024)『トゥレット症の僕が「世界一幸せ」と胸を張れる理由』扶桑社

Share